“北京时间”一路“黔”行——中国科学院国家授时中心科普帮扶贵州纳雍等中学

如何让“北京时间”不仅仅停留在收音机、电视机、手机、电波钟等电子产品里,让国家标准时间的科普走进寻常百姓家,尤其是让山区的孩子近距离感受“北京时间”,了解时间背后的有趣故事,亲密接触时间这一自然科学的众妙之门,让探索时间科学奥秘的种子遍撒祖国大地,在首个“全国科普月”到来之际,中国科学院国家授时中心(NTSC)党委书记窦忠带队开展了“‘北京时间’面对面”的科普活动——对贵州纳雍一中等3所偏远地区的中学进行科普帮扶。

科普志愿队先后来到遵义余庆敖溪中学、毕节纳雍五中和纳雍一中,深入了解学校的办学条件、软硬件水平和在校学生的学习生活等情况,真切感受到山区的孩子上学不易。

在随后进行的科普活动中,针对600多名初高中同学的科学文化水平和兴趣爱好,窦书记通过对国家标准时间即“北京时间”的产生、保持、发播的介绍,将我国建立国家标准时间的艰难历程娓娓道来。

从时间的重要性、国家标准时间的产生、国家标准时间的发播及大科学装置对未来的展望等方面,窦书记详细介绍国家授时体系的建设和发展过程,展示国家授时体系从弱到强、从跟踪到引领的曲折历程,分享国家授时体系建设的辉煌成就。

围绕最古老的“太阳钟”,即日晷(guǐ),NTSC科普专家李辉哲向同学们讲解了日晷计时的基本原理,其中涉及的数学智慧正是初高中同学正在学习的三角函数等基本数学知识。李老师还向同学们展示了从古至今人类发明的各式各样的日晷,包括赤道式、地平式、垂直式、立体投影式、极地、双线、摆线、朗伯式等日晷,引起现场同学和老师们极大的兴趣和和赞叹!

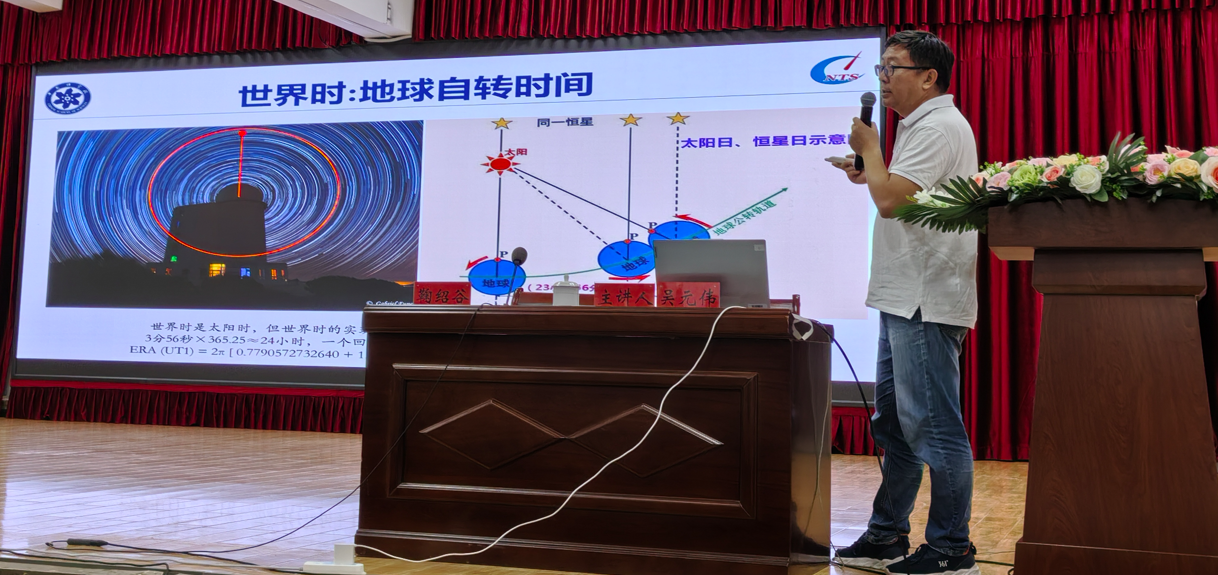

紧接着,从人类首个国际标准时间——“世界时”开始,吴元伟研究员由浅入深,逐次向同学们介绍了世界时、历书时、协调世界时、脉冲星时等基于天体周期运动的“天文时间”,特别强调了基于地球自转为参考的世界时在授时服务、卫星导航、国防应用、火星探测、天文观测、地球动力学等方面发挥的重要作用。并寄希望于莘莘学子,昔时努力,考取自己心仪的大学,早日成为对国家和社会有用的人才,一起振兴乡村、建设更美丽的中国。

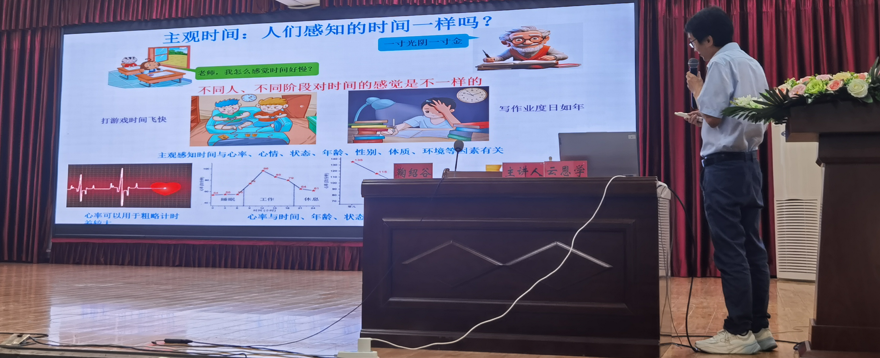

从同学们亲身感知的主观时间——心率脉动开始谈起,云恩学研究员向同学们介绍了人类最古老的计时天文台之一:山西陶寺古观象台以及目前测量精度最高的“原子时间”,通过对分子钟、原子微波钟、光钟、核光钟的简介,揭示了对计时精度永无止境的追求不仅仅是“钟表匠”的兴趣爱好,更是关系电力、通信、金融、交通等国防和民生的重大基础设施,已成为国家战略需要的使命召唤。通过介绍国际上最新的六维时空理论,他激励山区的同学们,不畏艰难,努力学习,积极思考,勇攀科技高峰。

报告中,同学们凝神细听,思维紧随科普专家一起,畅游在时间科学的浩瀚海洋里,不时记录有趣的点滴,并陆续提出问题,专家们耐心解答,现场气氛异常活跃和热烈。参加活动的同学纷纷表示,此次活动不仅接触到“时间科学”、“北京时间从哪来”、“太阳钟”、“世界时”、“原子钟”等科学知识,还理解了老一辈授时人用毕生心血书写的时间科学传奇,更坚定了自己探索科学、规划未来的前行之路。

活动最后,中国科学院国家授时中心为积极开展时间科学教育的余庆敖溪中学、纳雍五中、纳雍一中授牌,标志着这三所学校正式成为中国科学院国家授时中心在贵州的首批“时间科普教育基地”学校。这是两地科普教育合作的新起点,也是对青少年人才异地培养方法的积极探索。

此次帮扶活动得到毕节纳雍、遵义余庆等相关部门和领导的大力支持。年届八旬的纳雍县关心下一代工作委员会主任、原纳雍县政协主席李德超等同志全程参与了本次科普帮扶活动。从19日坚持等待至深夜11点NTSC一行到达纳雍,李德超同志就紧紧握住科普志愿队同志的手:“感谢你们千里迢迢来到纳雍,把时间科普送到我们大山里,我们这里的孩子太需要这样的科普帮扶了!”

附件下载: